El 27 de mayo los alumnos de 3º de ESO y los que cursan la asignatura de Física y Química en 4º de ESO han disfrutado de una actividad extraescolar en Llerena y Casas de la Reina. Partimos a las 8:30 de Montijo hacia nuestro primer destino, el Centro Experimenta de Llerena. Se trata de un lugar único en Extremadura donde se divulga la ciencia de forma vivencial y divertida. El germen del Centro Experimenta se remonta a 2006 con la celebración de la I Feria de las Ciencias por un grupo de profesores del IES Fernando Robina (hoy IES de Llerena). Sin embargo, hubo que esperar hasta 2014 para la inauguración del Centro una vez se terminó su construcción.

A las 10:30 ha comenzado nuestra visita. Todos los alumnos han entrado en la Sala Experimentarium donde se han realizado diversas demostraciones sobre Física relacionadas con el sonido, la presión y la electricidad. Con un diapasón, una bola de ping-pong suspendida de una cuerda, la mesa y la cabeza de alguno de nuestros alumnos, la monitora ha demostrado cómo se propaga el sonido tanto por un medio gaseoso como el aire, como por un medio sólido (la mesa o nuestro cuerpo). Después ha utilizado su propio teléfono y el tono de llamada para demostrar que dentro de una campana donde se hace a posteriori el vacío, deja de escucharse el sonido, y, por lo tanto, que se trata de una onda que necesita de un medio de propagación. En cuanto a la presión, ha llevado a cabo el experimento de Otto von Guericke a pequeña escala con dos semiesferas de Magdeburgo. Las ha unido y ha vaciado su interior con una bomba. Dos alumnos voluntarios han intentado separarlas sin éxito. Otro experimento relacionado con la presión ha sido cómo se generan burbujas a partir de una esponja mojada con jabón cuando se introduce en la campana de vacío y desaparecen cuando se permite que vuelva a entrar aire en el dispositivo. Por otro lado, gracias a la presión atmosférica y el cambio de estado del agua líquida a gas se ha podido desafiar a la gravedad, y traspasar el contenido de un cristalizador a través de un tubo conectado a un matraz aforado y sellado con un tapón horadado. Esto ha sido posible porque previamente se ha calentado parte del agua contenida en el matraz que se ha transformado en gas. De esta forma se ha construido una campana de vacío.

A continuación, ha sido el turno de las experiencias relacionadas con la electricidad. Para producirla sin cables de ha utilizado una Escalera de Jacob, también se ha visto como se genera la electricidad por fricción utilizando una máquina de Wimshurst. Se genera un arco eléctrico en el que los electrones se desplazan tan rápidamente que rompen la barrera del sonido y puede escucharse un sonido característico. Nos han demostrado como la electricidad va a descargarse hacia las puntas de una lámina metálica y esto justifica la forma de los pararrayos. Con un generador de Van Graaff los alumnos han podido deducir si unos moldes de flanes o el pelo de una barbie tenía el mismo signo que la que se generaba en la bola de carga.

Después han comenzado los talleres. La mitad del alumnado ha participado en el taller de laboratorio veo-veo y el otro acude a la sala de la luz y a la sala interactiva. Se hace un breve descanso de una media hora para descansar y después se intercambian los grupos.

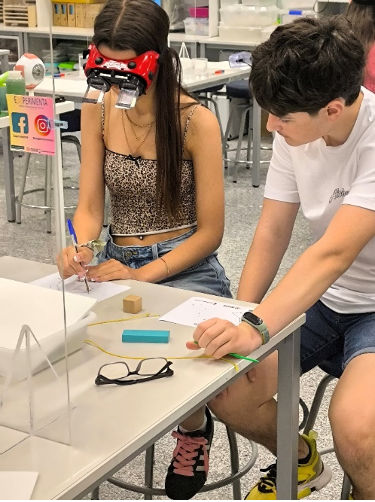

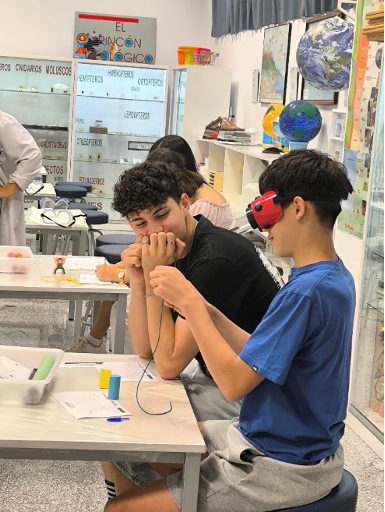

En el taller veo-veo se ha explicado a los alumnos el funcionamiento del ojo y cómo se produce la visión de los objetos. Por analogía con la cocción de un huevo y como cambia la clara los alumnos comprenden que la desnaturalización del cristalino que se vuelve opaco provoca problemas en la visión en la vejez (cataratas). Se distingue entre conos y bastones y se habla de un punto ciego. No podemos percibirlo porque tenemos uno por cada ojo y quedan compensados. Pero si se acercan una tarjeta a los ojos tapándose uno de ellos pueden encontrar que a una determinada distancia no ven la cruz dibujada en la misma. El siguiente experimento consiste en comprobar cómo nuestro cerebro superpone las dos imágenes generadas por cada ojo, utilizando un tubo largo y colocando una mano perpendicular al tubo a una cierta distancia del otro ojo y desplazándola. Para estudiar cómo el cerebro crea imágenes en tres dimensiones los alumnos utilizan gafas polarizadas y visualizan varios anaglifos para comprobar cómo funcionan las gafas de los cines 3D. El cerebro sigue aprendiendo toda la vida, como las habilidades motoras relacionadas con la visión. El siguiente desafío consiste en dibujar dos objetos utilizando lo que pueden ver en el reflejo de un espejo. Finalmente, con unas gafas especiales comprueban que no pueden enhebrar una aguja, unir los puntos de una constelación dibujada en un papel o colocar dos bloques uno encima del otro sobre la mesa (las gafas invierten los objetos que se ven).

Alumnos en el Taller Veo-Veo.

Alumnos en el Taller Veo-Veo.

En la sala de la luz los alumnos han diferenciado entre fosforescencia y fluorescencia. Como ejemplo de bioluminiscencia han visto una luciérnaga viva y se les ha explicado en qué consiste la quimioluminiscencia con varitas luminosas que se usan en los conciertos. Se ha generado plasma en una esfera y se ha acercado un tubo fluorescente a la bola, de manera que aquél se ha iluminado. También han ido por turnos tocando la bola de plasma y comprobando como la electricidad se redirige a las manos que tocan la bola ya que el cuerpo humano es buen conductor. En la sala interactiva a través de diversos módulos los alumnos han podido comprender fenómenos cotidianos relacionados con espejos, así como diferentes efectos ópticos.

Después, todo el alumnado ha acudido de nuevo a la Sala Experimentarium donde se han mostrado diversos experimentos relacionados principalmente con la Química. Se han disuelto trozos de poliestireno expandido en acetona, de manera que aparecían burbujas. El desprendimiento de un gas es un indicador de un cambio químico. Sin embargo, lo que se produce es un cambio físico, ya que cuando se fabrica el poliestireno se introduce aire en su interior. Por lo tanto, lo que se hace es disolver el plástico. Para explicar los espectros atómicos y fuegos artificiales se queman con metanol sales de Potasio (violeta), Estroncio (rojo), Sodio (amarillo) y Boro (verde).

En cuanto a las reacciones químicas destaca la descomposición del agua oxigenada y las reacciones ácido-base.

La descomposición del agua oxigenada ocurre rápidamente en contacto con las heridas gracias a la presencia de una enzima llamada catalasa, de manera que se observa el desprendimiento de burbujas (oxígeno). Para acelerar la descomposición del agua oxigenada (que se produce lentamente, pero se da porque es una sustancia inestable) y observar el desprendimiento de burbujas se añade fairy y yoduro de potasio que actúa como catalizador, acelerando la reacción de descomposición que de otra manera sería muy lenta. A continuación, se ha llevado a cabo un arco iris químico. En seis copas sin que los alumnos lo supieran la monitora ya había añadido seis indicadores ácido base diferentes. Después ha añadido agua destilada (copas incoloras) y posteriormente una disolución de hidróxido de sodio. Cada copa se ha teñido de un color diferente del arco iris. Después ha juntado el contenido de todas las copas en una probeta y ha añadido un ácido. La disolución se ha vuelto incolora.

Además, en cuatro copas diferentes se han mezclado dos disoluciones de bisulfito de sodio y yodato de potasio (las disoluciones son incoloras). En todos los casos al cabo de unos instantes el color de la copa se volvía de un tono marrón oscuro (se forma yodo). Esta reacción no es instantánea ya que es una reacción en varias etapas. También es reversible (añadiendo una disolución de NaOH) y puede volverse a producir añadiendo un ácido (vinagre). De nuevo, se forma el yodo oscuro. El último experimento ha consistido en “hielo que arde”. A continuación, hemos visto una proyección sobre el Sistema Solar en el planetario.

Foto de Grupo en el Teatro Romano de Regina.

Tras parar una hora para comer y descansar, nos hemos desplazado al enclave de la ciudad romana de Regina (Casas de la Reina). Allí, los alumnos han podido escuchar algunas curiosidades sobre su Teatro Romano, como que, por ejemplo, en la segunda fila los escalones tienen dos agujeros, que se cree que se utilizaba para colocar una especie de toldo. Además, hay dos inscripciones grabadas en varias piedras (dos en concreto), lo que sugiere a los arqueólogos que es posible que fueran las firmas de los arquitectos. Del teatro se han conservado dos columnas enteras de estilo Corintio, y de las estatuas de los dioses que estaban detrás del escenario (seis) solo se ha recuperado una en buen estado, que es de la diosa Isis.

Con mucho calor, pero muy contentos hemos regresado de vuelta a Montijo.

Ana Bornadiego Suárez

PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN LA ACTIVIDAD:

Profesores Organizadores: Carlos Castillo Peláez, Ángel Tena Collado y Ana Bornadiego Suárez.

Profesor Coordinador: Ángel Tena Collado.

Profesores Acompañantes: Ángel Tena Collado y Ana Bornadiego Suárez.